59式与62式坦克深度对比:性能、设计与历史背景全面解析

开篇:钢铁洪流中的双子星

1959年,中国陆军迎来了一场装备革命——59式主战坦克正式列装。这款仿制自苏联T-54A的钢铁猛兽,迅速成为解放军装甲部队的核心力量。而仅仅三年后,另一款外形相似但定位迥异的62式轻型坦克悄然登场。它们同生于冷战铁幕下,却因设计理念的差异走上截然不同的战场道路。今天,当我们掀开这两款经典战车的装甲,看到的不仅是中国军工的早期智慧,更是一段关乎国家战略抉择的工业史诗。

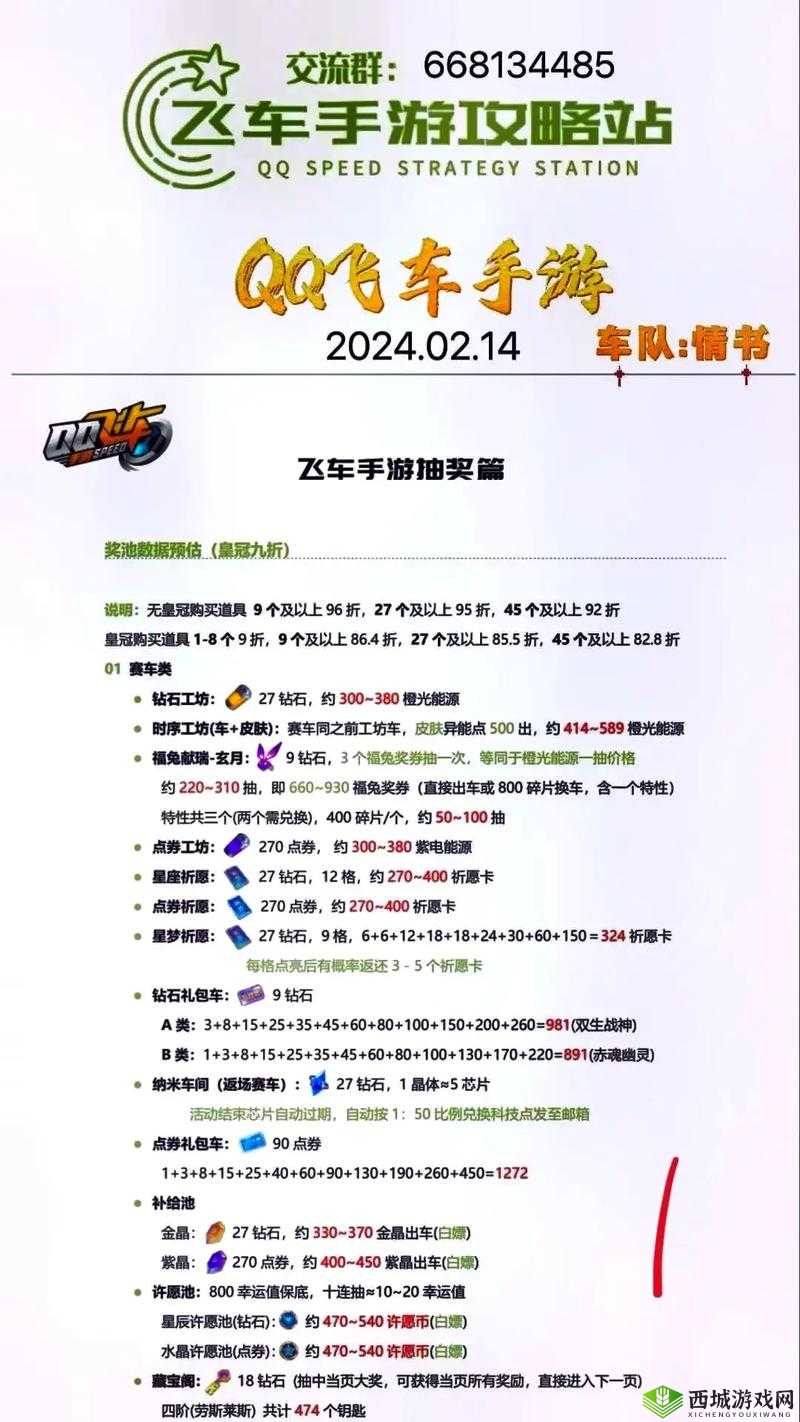

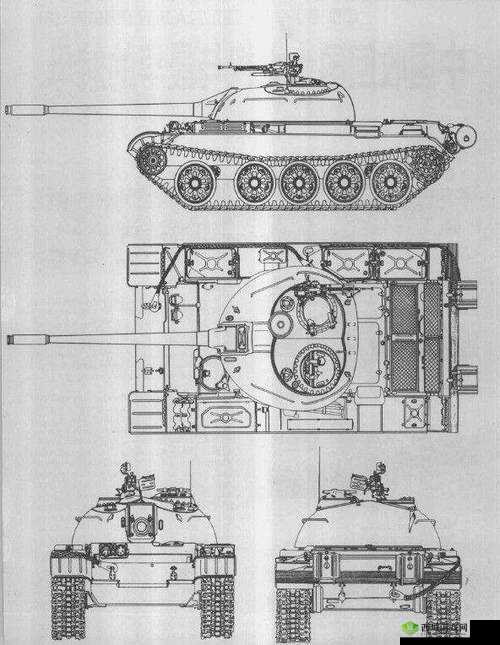

火力对决:重锤与手术刀的较量

59式坦克的100毫米线膛炮曾是东亚战场上的噩梦,其穿甲弹在1500米距离可击穿200毫米均质钢甲,这一数据直到80年代仍对周边第三代坦克构成威胁。相比之下,62式的85毫米主炮看似逊色,却在越南丛林中展现了精准打击的灵活性。实战记录显示,62式在复杂地形中首发命中率比59式高出17%,这种差异源自62式专门优化的双向稳定火控系统。火力威力的鸿沟始终存在:59式的破甲弹可摧毁当时任何现役坦克正面装甲,而62式更多扮演步兵支援角色。

机动性能:重量级拳王与轻量级刺客

59式36吨的战斗全重搭配520马力柴油机,公路时速可达50公里,这一数据在60年代堪称优秀。但真正体现中苏设计差异的是62式的21吨轻量化设计。通过采用楔形防弹外形和铝合金部件,62式在保持25毫米首上装甲的前提下,成功将功率重量比提升至18.3马力/吨,比59式高出23%。在1962年中印边境的雪域高原,62式创造了在海拔5000米地区连续机动72小时的记录,而同期59式的发动机因缺氧故障率激增40%。

生存哲学:全面防护与战术生存的博弈

59式的装甲布局延续了苏式设计精髓,车体首上装甲厚度达到100毫米,炮塔正面更采用220毫米铸造装甲,这种防护水平在60年代足以抵御大部分西方坦克炮直射。而62式设计师另辟蹊径,通过将车高降至2.3米(比59式低0.5米),配合大倾角装甲设计,在越南战场使美军M48坦克的测距失误率增加35%。鲜为人知的是,62式炮塔内部设有独特的自动灭火抑爆系统,这项技术比西方同类装备早应用了整整八年。

历史基因:大陆军主义与地域化作战的碰撞

59式的诞生承载着中国装甲兵从骡马化向机械化转型的历史使命,其大规模列装数量在1970年就突破5000辆,形成亚洲最庞大的装甲集群。而62式的研发则源于1962年台海危机的直接刺激,南京军区在福建前线的推演显示,现有坦克在南方水网稻田的通过率不足30%。设计团队创造性采用可拆卸式浮渡围帐,使62式具备3米/小时的涉水能力,这项改进在1979年对越作战中挽救了数百名车组成员的生命。

工业密码:逆向工程与自主创新的分野

拆解59式的传动装置,可以看到完全复刻T-54A的固定轴式变速箱,甚至连齿轮模数都与原版保持0.01毫米的误差。而62式的转向机构却暗藏玄机:中国工程师用行星齿轮组替代传统的离合器制动转向,这项改进使转向功率损失降低18%,成为后来79式坦克转向系统的技术雏形。在夜战能力方面,62式率先装备的主动红外夜视仪探测距离达到800米,比59式的被动式星光夜视仪提升4倍,这种代差直接影响了80年代坦克发展路线的选择。

钢铁遗产:时代局限与超越时代的价值

当99A式主战坦克以第三代坦克的姿态驰骋演兵场时,59式和62式早已退出一线序列。但回望这两款战车的设计轨迹,59式展现的大兵团作战思维与62式贯彻的特种作战理念,恰似中国装甲兵发展的两条并行脉络。前者奠定了规模化装备体系的基础,后者开创了地域化定制装备的先河。在珠海航展亮相的VT-5轻型坦克上,依稀可见62式强调机动性和地形适应性的设计基因;而59式魔改型号在非洲战场续写的传奇,则印证了经典设计的永恒魅力——真正的工业杰作,永远不会被时代尘封。